ギター修理

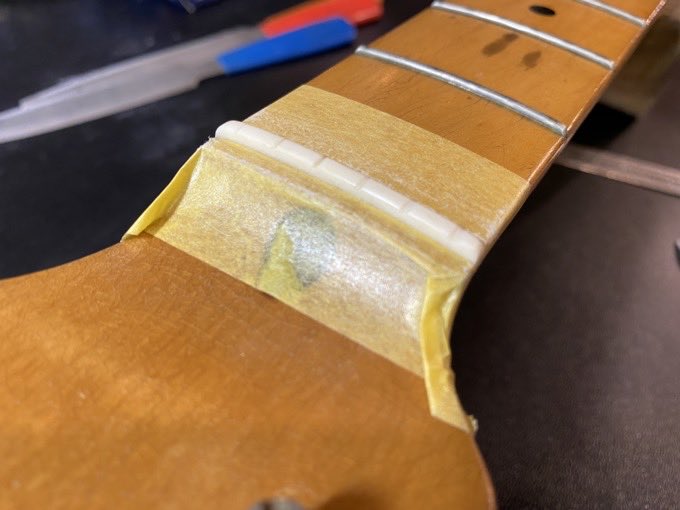

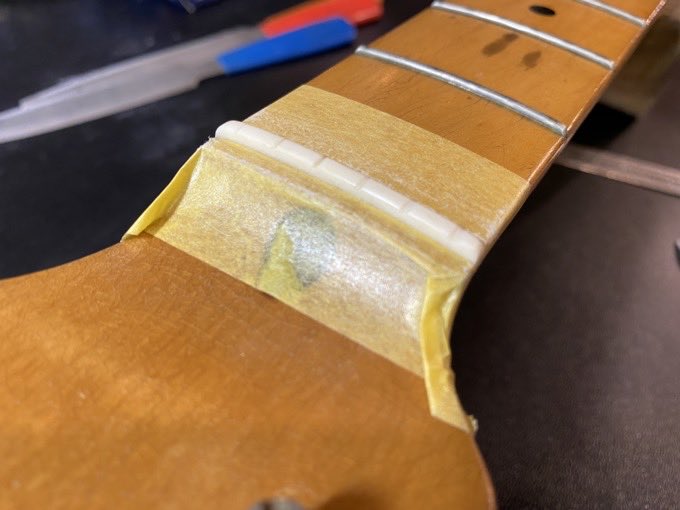

ギター修理 重要なナットワーク

ギターやベースの弾きやすさにも影響する重要なパーツのひとつナット!このナットに弦が乗っかっている溝の高さと幅と間隔が重要なのです。よく売られているナットに初めから溝が切ってあるナットを買ってそのまま付けて完了と思っている人がいますが、これだ...

ギター修理

ギター修理  塗装

塗装  ギターモディファイ

ギターモディファイ  塗装

塗装  ギター修理

ギター修理  ギター修理

ギター修理  ギターモディファイ

ギターモディファイ  ギターモディファイ

ギターモディファイ  ギターモディファイ

ギターモディファイ  ギター修理

ギター修理